証券アナリストってどうやって勉強すればいいの?

証券アナリストの受験を控えている方に向けて、独学で合格した私が勉強法を解説していきます。

合格率は50%と低くない試験ですが、証券分析を実務で行っている人が多く受験していて受験生のレベルが高いので、決して簡単な試験ではありません。

私は証券会社に勤めておらず、また証券分析を実務で行ったこともないので、はじめて勉強する内容に苦戦しましたが、1次試験・2次試験共に独学で合格することができました!

私が実際に合格した勉強法を参考にしてもらえば、どんな人でも証券アナリストに合格できます。

要点を抑えて勉強して、効率的に合格を目指しましょう!!

この記事でわかること

- 独学での勉強が向いている人

- 1次試験・2次試験に共通して気を付けるポイント

- 1次試験の独学勉強法

- 2次試験の独学勉強法

記事の信頼性・筆者の経歴

- 証券アナリスト、その他10以上の資格保持者。

- 証券会社に勤めた経験はなく、本業で証券分析は行っていない。

- 合格に直結する効率的な勉強が得意。

>私が使ったおすすめテキスト

証券アナリストとは?

証券アナリストは、⾦融・投資のプロフェッショナルに必要な投資価値の分析・評価を⾏うためのスキルが学べるだけでなく、企業財務の知識はもとより、経済、資本市場や⾦融商品の仕組み、ファイナンス理論に⾄るまで、専門的な知識や分析技術を体系的に幅広く学べます。(日本証券アナリスト協会の公式サイトより)

1次試験では、次の3教科が存在し、それぞれの試験に合格する必要があります。

- 証券分析とポートフォリオ・マネジメント

- 財務分析

- 経済

2次試験では、1つの試験で以下の4つの単元について問われます。

- 証券分析とポートフォリオ・マネジメント

- コーポレート・ファイナンスと企業分析

- 市場と経済の分析

- 職業倫理・行為基準

詳細は以下の記事にまとめています。

-

【2024】証券アナリストまとめ[試験日・費用・勉強時間・合格率・勉強法]

悩む人証券アナリストにチャレンジしたい!どれくらい難しいのかな? 証券アナリストは金融企業や証券会社に勤めている人を中心に人気の資格です。 この記事では証券アナリスト1次・2次試験を受ける人に向けて、 ...

続きを見る

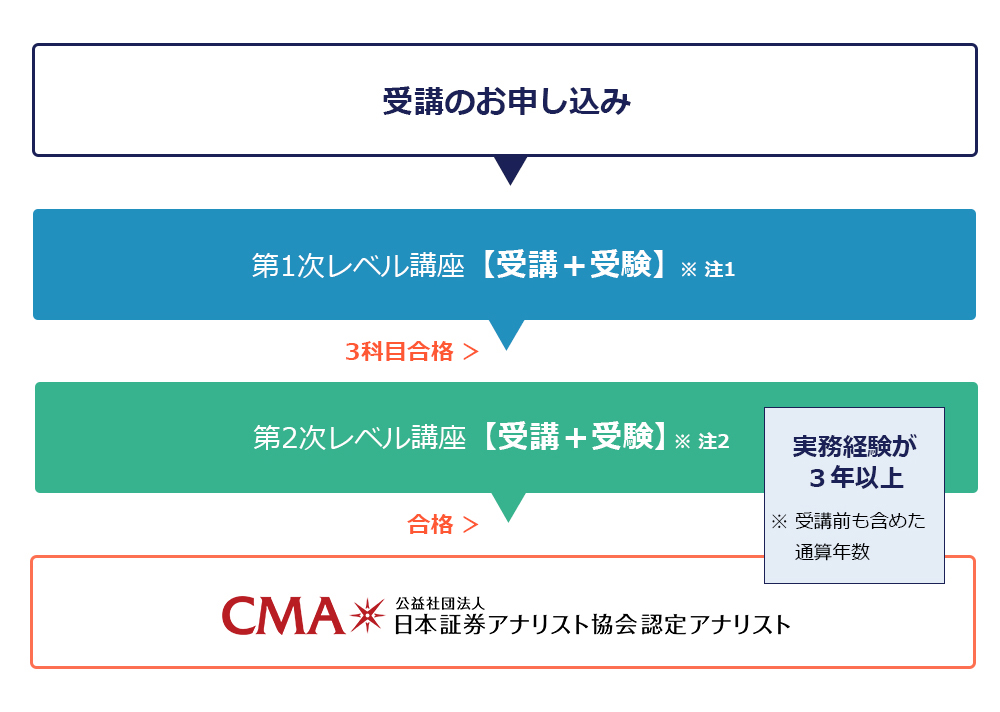

【証券アナリスト】受験資格・合格までの道のり

証券アナリストは1次試験に合格後、翌年に2次試験を受験することができます。

2次試験まで合格すると証券アナリストの資格保持者になれるため、名刺にも肩書として記入することができます。

年齢・学歴など受験資格に制限はありませんが、日本証券アナリスト協会認定アナリストになるためには、1次試験合格後、2次試験に合格し3年以上の実務経験が必要となります。

独学での勉強が向いている人

証券アナリストは難易度の高い試験なので、だれでも独学で合格できるわけではありません。

以下の要素が1つでもあてはまる方で、やる気があれば独学での合格は可能です。

証券分析・財務分析の知識や経験がある人

証券アナリストの試験の問題はかなり専門的なので、初学者には抵抗感のある内容が多いです。

そのため、独学で勉強する場合は、試験勉強をはじめてすぐに挫折してしまう可能性があります。

証券分析・財務分析の実務経験や知識がある人であれば、証券アナリストの勉強への抵抗感も少なく、挫折する可こともないので、独学での合格も目指せます。

学習スケジュールを自己管理できる人

証券アナリスト試験の合格のために必要な勉強期間は200時間以上といわれており、数か月は勉強する必要があります。

そのため、試験に向けて学習スケジュールを立てて、スケジュール通りに勉強できる真の強さが必要です。

また、独学で勉強するとモチベーション維持が難しいのも難点です。

途中で勉強を投げ出さない強い気持ちがない限り、独学はおすすめしません。

独学で資格を合格した経験のある人

勉強時間100時間前後の資格を合格した経験がある人は、資格の勉強の段取りや要領を抑えているはずです。

独学で勉強した経験は自分なりの勉強しやすいスケジュールや勉強のペースを把握できるため、独学に慣れていることは非常に大きな強みとなります。

証券アナリストの勉強で気を付けること

証券アナリストの勉強をする際に、1次試験・2次試験に共通して気を付けるべきポイントは次の4点です。

- 試験前は最低3回分の過去問を解く

- 講座のテキストは使わない

- 頻出する公式は丸暗記する

- 関数電卓は自分に合うものを使う

1つずつ解説していきます。

試験前は最低3回分の過去問を解く

TACの過去問題集を使って勉強することをおすすめしていますが、これを解くだけで試験当日に臨んではいけません。

過去問題集をある程度解いた後に、公式サイトのマイページからダウンロードできる過去問を使って過去問を解くことをおすすめします。

過去問題集は似たような問題がまとまって掲載されているため、前後の問題の流れから、なんとなく解けてしまうことがあります。

また、私の体感だと、過去問題集に掲載されている問題は、比較的簡単なものだけ掲載されていると感じました。

そのため、過去問題集が解けても試験当日に点数がとれるとは限らないので、過去問を解くことがとても重要です。

また、試験当日は問題数が多く出題されますが、時間はかなり限られるため、当日どのような時間配分で解いていくのかイメージするのにも、過去問を解くことをおすすめします。

上記より、過去問は最低でも3回分は解くべきですが、可能であればマイページに掲載されている過去問すべて解くことをおすすめします。

私はマイページに掲載されているすべての過去問10回分を繰り返し解きましたが、これが一番自分の自信につながったと思ってます。

講座のテキストは使えない

証券アナリストを受験するにあって講座の受講が必須です(これがとても高い…)。

受講料を支払うと家に大量のテキストが届きますが、これで勉強することはおすすめしません。

講座のテキストには試験範囲が網羅的に記載されてますが、分量が多く試験に頻出する点がまとまっているわけではないので、合格を目指すのには向きません。

私は1次試験・2次試験どちらも講座のテキストを一回も開かずに合格しました。

周りの友人も誰一人として講座のテキストで勉強している人はいなかったです。

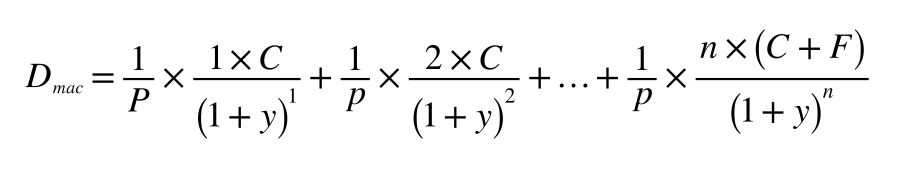

頻出する公式は暗記する

財務会計や証券分析では、「レパードβの算出」や「金利パリティの公式」など、難しい公式をいくつも覚えて計算する必要があります。

一度見ただけで覚えられるような簡単な公式ではありません。

例:

レバードβ=アンレバードβ×(1+D/E)

金利パリティの公式:1+ it= (1+it*)Set+1/St

また、意味を覚えないといけない用語もたくさんあります。

これらの公式や用語の意味は過去問題集にまとまっているものではないので、自分でノートにまとめることをおすすめします。

私は以下のようにOne Noteで覚えられない点をまとめて、通勤時や時間があるとき見返して暗記していました。

私が作っていたノートは以下のとおりです。章ごとに覚えるべきことをまとめていました。

-

社会人は勉強するときにノートを使う?おすすめのノートは?

社会人になると、スキルアップのための勉強や、資格の勉強をする人は多いのではないでしょうか。 社会人が勉強するときにノートを使うべき勉強内容やノートの使い方、また、おすすめのノートを紹介していきます。 ...

続きを見る

関数電卓は自分に合ったものを使う

証券アナリストを受験する人は関数電卓の購入は必須です。

ふつうの電卓では太刀打ちできないような計算が多く求められます。

計算問題が多い試験なので、打ち間違いなどで点数を落とさないように、少しでも使いやすいものを選んでください。

打ちやすくて、視覚的にわかりやすい電卓を選ぶことをおすすめします。

私は試験では、Amazonの関数電卓ランキングで1位だったカシオの fX-JP900-Nを使いました。とても使いやすかったのでおすすめです。

-

証券アナリストにおすすめな関数電卓はどれ?安くて大丈夫?

悩む人証券アナリストの試験に使える関数電卓ってどんなの?おすすめは? 証券アナリストの受験には関数電卓の用意は必須です。 関数電卓を購入する機会なんてあまりですし、どれを購入すればいいのか悩みますよね ...

続きを見る

証券アナリスト1次試験の独学勉強法

証券アナリスト1次試験の勉強法を次の4つのポイントから解説していきます。

- 使用するテキスト

- 勉強手順

- 勉強のポイント

- 勉強時間

使用するテキスト

私が証券アナリストの1次試験の勉強に使用したテキストは次のとおりです。

- TAC総まとめテキスト3冊(証券分析・財務分析・経済)

- TAC過去問題集3冊(証券分析・財務分析・経済)

- マイページでダウンロードできる過去問

総まとめテキストと過去問題集は各教科ごとに分かれているので、3冊ずつ購入する必要があります。

過去問は証券アナリスト協会の公式サイトのマイページから過去5年分(10回分)ダウンロードできます。

勉強手順

最初にテキストを読むのではなく、過去問題集をメインに勉強をすすめていきくことをおすすめします。

証券会社に勤めていない私は、知識0の状態から過去問を解き始めましたが、TACの過去問題集は解説が充実しており、簡単な問題が最初にまとまっているので、初見でもなんとなく理解することができました。

過去問題集の解説を読んでも理解できないところはテキストを読んで知識を補います。

証券アナリストに合格して改めて思ったのは、証券アナリストは過去問に似た問題が頻出するため、はじめから過去問をたくさん解いて「問題の型」を頭に入れる私の勉強法は、合格を目指す人にかなり効率的な方法だった思います。

過去問題集を2周ほどして、ある程度解説を見ないで問題を解けるようになったら、マイページから印刷する過去問を解き始めます。

過去問題集が解ければ過去問は解く必要ないと考える人もいると思いますが、過去問を解くのは合格を目指すにあたって絶対に必要です。

過去問題集は似たような問題がまとまって出題されるのでなんとなくで解けてしまうことがあります。

また、過去問題集は応用問題は掲載されていないので、過去問題集を完璧に解けたとしても当日合格点を取れるとは限りません。

過去問題集がある程度解けるようになったら過去問を試験当日まで繰り返し解いてください。

過去問で安定的に70点が取れるようになれば、当日合格できる可能性はかなり高いです。

過去問題集を2周してから過去問で70点取れるようになるまで繰り返し解く。

勉強のポイント

1次試験は受験科目が3つあります。

3科目ともそれぞれ別の試験となっていて、1次試験に合格するには3つの試験に合格する必要があります。

1次試験の受験科目

- 証券分析とポートフォリオ・マネジメント

- 財務分析

- 経済

1次試験は年に2回試験日が設定されており、3教科全てに合格した翌年に2次試験を受験できます。

そのため、春の一次試験で3教科に合格できても2次試験は翌年にしか受験できないため、無理して春に3教科全て合格する必要はありません。

春と秋で受験科目を分ける人は春に「証券分析とポートフォリオ・マネジメント」と「財務分析」を受験して、秋は「経済」を受験することをおすすめします。

なぜなら「証券分析とポートフォリオ・マネジメント」と「財務分析」は試験範囲が重複する部分があるので、同じ時期に受験する方が効率がいいからです。

証券アナリストの1次試験は下表のとおり合格率が50%前後で一定を保っているため、問題が突然難化するとは考えづらいです。

そのため、無理に3教科合格を目指すのでなく、春・秋に分けて着実に合格を目指しましょう。

証券分析とポートフォリオ・マネジメントの合格率

| 時期 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 2023秋 | 1,606名 | 822名 | 51.2% |

| 2023春 | 1,957名 | 1,014名 | 51.8% |

| 2022秋 | 1,772名 | 884名 | 49.9% |

| 2022春 | 2,400名 | 1,226名 | 51.1% |

| 2021秋 | 2,618名 | 1,390名 | 53.1% |

| 2021春 | 3,025名 | 1,459名 | 48.2% |

| 2020秋 | 3,151名 | 1,753名 | 55.6% |

| 2020春 | 中止 | 中止 | 中止 |

| 2019秋 | 1,948名 | 1,067名 | 54.8% |

| 2019春 | 2,233名 | 1,065名 | 47.7% |

勉強時間

事前の知識量によって勉強時間は大きく変わります。

ある程度知識がある人で「証券分析とポートフォリオ・マネジメント」と「財務分析」はあわせて100時間程度、「経済」は50時間程度かかるといわれているので、0から勉強をはじめる場合はこれ以上時間がかかると考えてください。

証券アナリスト2次試験の独学勉強法

証券アナリスト2次試験の勉強法を次の3つのポイントから解説していきます。

- 使用するテキスト

- 勉強のポイント

- 勉強時間

使用するテキスト

私が証券アナリストの2次試験の勉強に使用したテキストは次のとおりです。

1次試験同様に、TACのテキストと過去問題集を購入しました。

- TAC過去問題集1冊

- TAC総まとめテキスト3冊(各教科)

- 過去問

2次試験は出題範囲が広いため、テキストを見てもわからない部分が多く、ネットで調べることも多くありました。

勉強のポイント

職業倫理の勉強をまず先に行うことをおすすめします。

理由は次のとおり。

職業倫理の勉強をおすすめする理由

- 職業倫理だけ足切り点がある。

- 出題方法が決まっているため、勉強すれば確実に点数が取れる。

- 8時間ほど勉強したら満点が狙える単元で、これだけで全体の60/420点を稼げる。

職業倫理は8時間程度の勉強で満点をとれるといわれており、一番点数が稼ぎやすい単元です。

証券アナリスト2次試験の合格点は210/420点といわれており、職業倫理の点数は60点です。

職業倫理で満点近くとれれば、他の単元で150/360点とれれば合格することができるので、かなりコスパがいいですよね。

また、職業倫理は「証券アナリスト職業行為基準」を覚えれば、試験当日にスピーディーに解ける単元です。

2次試験は1次試験と違って試験当日の試験時間が余ることはほぼありません。

職業倫理に費やす時間を短縮して、他の単元に時間を充てられるように何度も繰り返し解いて、 「証券アナリスト職業行為基準」 の何条に何が書いてあるか覚えるレベルに到達を目指しましょう。

また、職業倫理の勉強後に重点的に勉強するべき単元は証券分析と財務分析です。

証券アナリスト2次の点数配分は以下のとおり。

2次試験の点数配分

- 証券分析:210点

- 財務分析:90点

- 経済:60点

- 職業倫理:60点

合計420点

証券分析と財務分析はある程度過去問通りの問題が出題されることが多いですが、経済は直近の経済動向を踏まえた問題が頻出するので、過去問で見たことのない問題が当日出題される可能性が高いです。

そのため、勉強すれば安定的に点数が取れて、点数配分も高い証券分析と財務分析の勉強に力をいれることをおすすめします。

勉強時間

証券アナリスト1次試験と同様、前提知識によって勉強時間は大きく変わりますが、前提知識がある程度ある人でも200時間はかかると思ってください。

証券アナリスト勉強法まとめ

証券アナリストを勉強にはTACの過去問題集を主な教材とすることをおすすめします。

1次試験、2次試験それぞれで気を付けるポイントはありますが、共通して気を付けるべきことは次の4点です。

- 試験前は最低3回分の過去問を解く

- 講座のテキストは使わない

- 頻出する公式は丸暗記する

- 関数電卓は自分に合うものを使う

証券アナリストは最短でも合格に2年かかるので、かなり気合が必要な資格になります。

勉強は大変だと思いますが、合格できるように自分のペースで頑張ってください!

-

証券アナリスト1次・2次の通信講座を徹底比較【TAC・LEC】

証券アナリストは金融企業に勤めてる社会人に人気な資格です。 勉強時間は1次・2次それぞれ200時間程度の勉強がかかるといわれていて、難易度が高い資格です。 受験者数は年間数千人しかいないこともあり、わ ...

続きを見る